【ホール vs スリット】本当に自然で高密度な仕上がりを目指すなら、なぜ「ホール挿入」なのか?

植毛をご検討中の方の中には、「スリット挿入のほうが新しい技術」「ホール挿入は古くて良くない」という情報を見聞きした方も多いのではないでしょうか?

実際、YouTubeなどでも影響力のあるインフルエンサーがこのような発信をしているのを見かけます。

しかし、これは誤解を招く表現であり、医学的・組織学的観点から見ると必ずしも正しくありません。

当院では、「ホール挿入」こそが、生着率と仕上がりの自然さを両立できる最良の方法であると判断し、積極的に採用しています。

本記事では、その理由を、わかりやすく、そして医学論文に基づいた根拠とともにご紹介します。

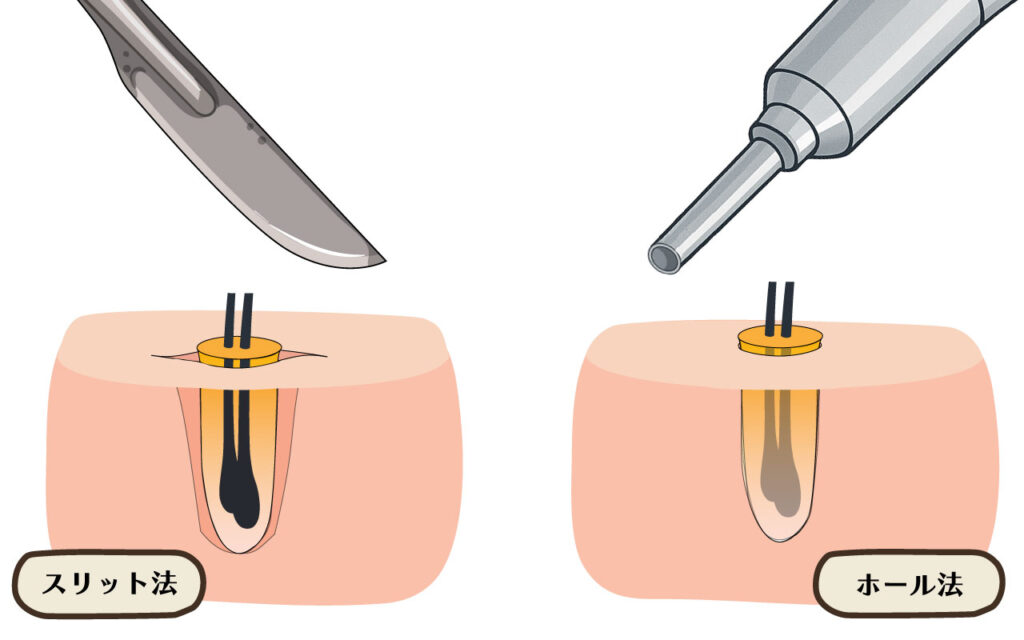

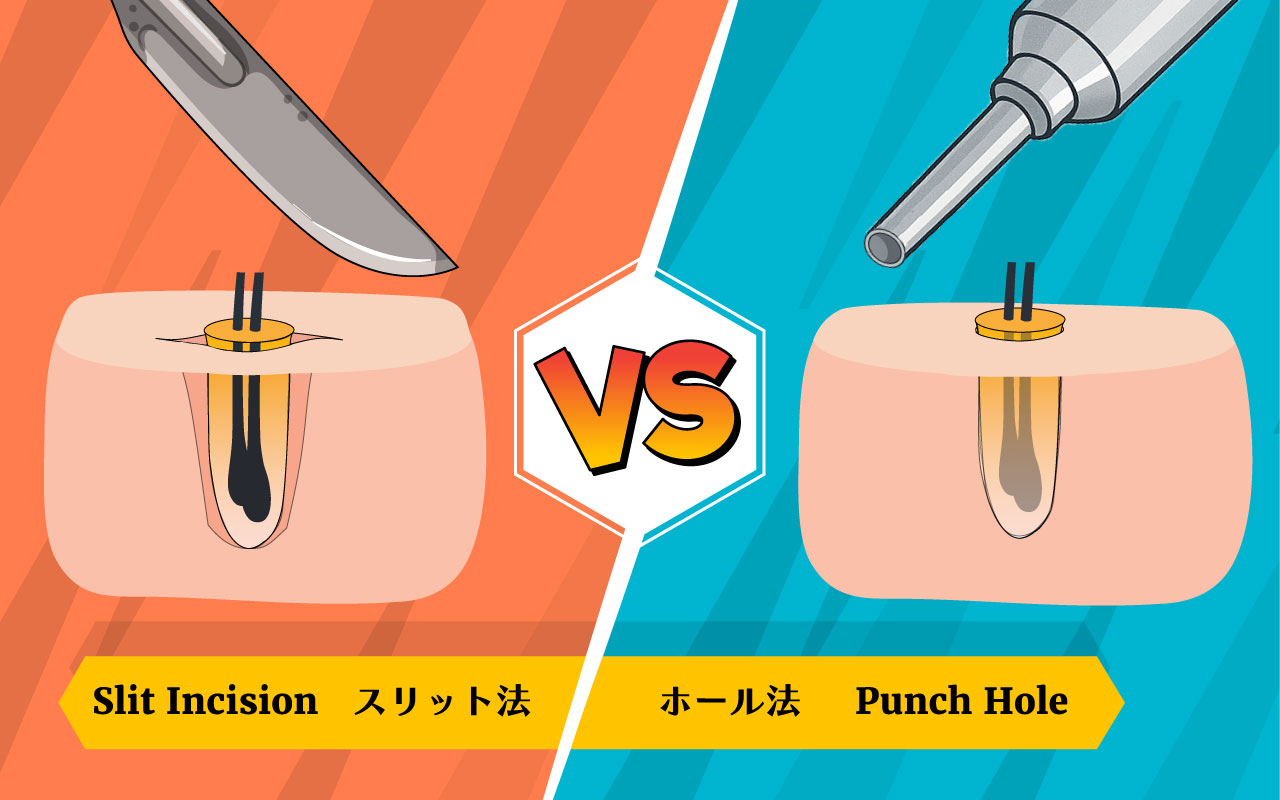

■ スリット vs ホール:どう違う?

| 項目 | スリット挿入 | ホール挿入(パンチ挿入) |

|---|---|---|

| 切開方法 | ナイフ状の刃で線状に切る | 小さな円形の穴をあける |

| 傷口の形状 | 線状で幅が広い | 円形で最小限 |

| 密着性 | やや低い(出血が多くなる傾向) | 高い(毛包がぴったり収まる) |

| 毛包の安定性 | 浮きやすくずれやすい | 安定しやすい |

| 仕上がりの自然さ | 角度調整がしやすいが慣れが必要 | 密度を高めやすい。直感的な操作が可能 |

■ なぜホールの方が生着率が高くなるのか?

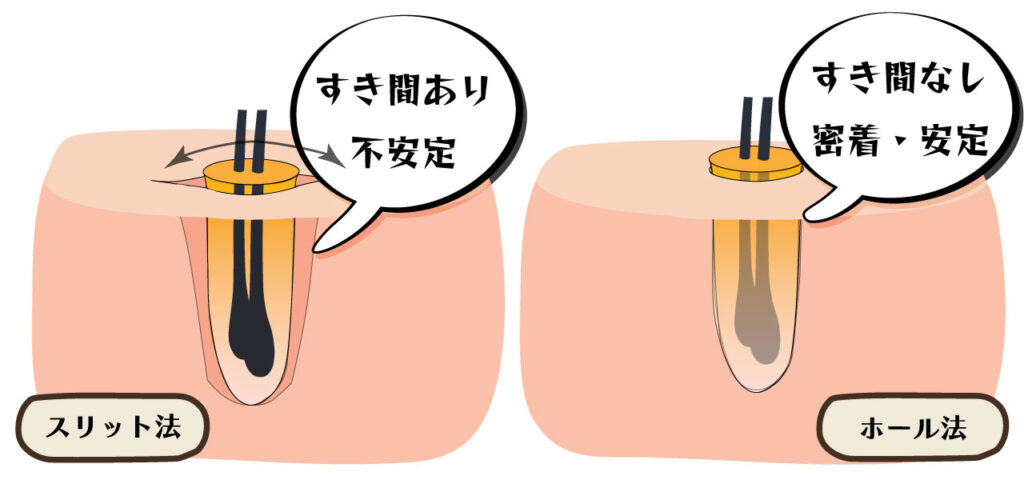

① 密着性の高さ=毛包の安定性

ホール挿入では、グラフト(毛包)と受け入れ部位との密着性が非常に高く、挿入後にずれたり浮き上がったりするリスクが低いです。これにより、血流が毛包にスムーズに供給され、再血管化が早期に進む=生着率が高まります。

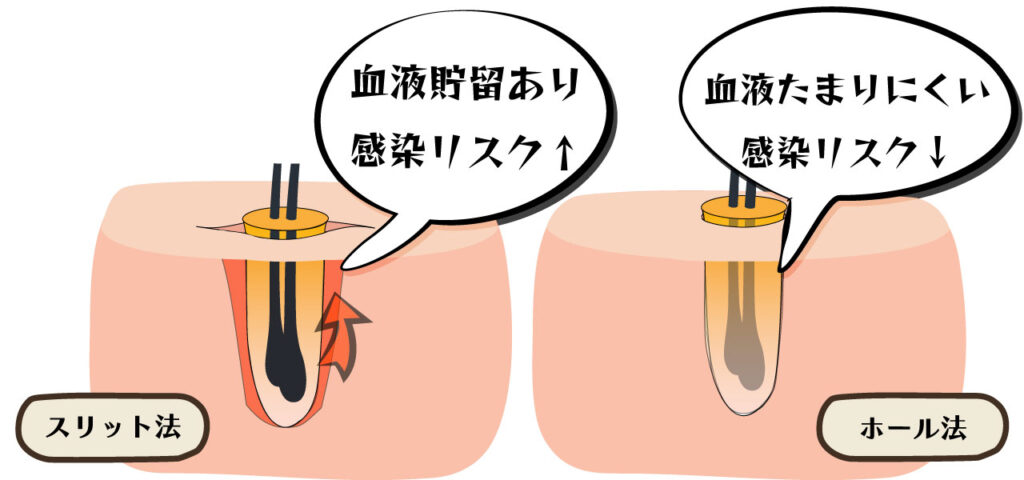

② 血液の“たまり”を防げる

スリットでは、切開した線状の傷口に血液が貯留しやすくなります。これがかえって毛包の酸素供給や栄養供給を妨げることがあります。ホール挿入では傷口がタイトなため、血液のたまりが少なく、無菌的な環境が維持しやすいのです。

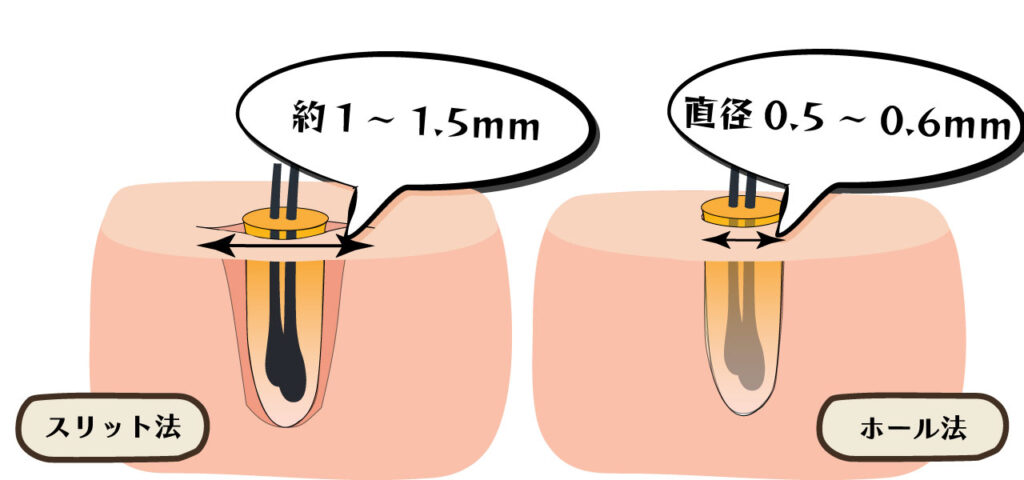

③ 小さい傷口=早い回復

ホールで作られた挿入部位は、0.6~0.8mmという極小サイズに調整でき、皮膚へのダメージが最小限。これは術後の赤みや炎症の軽減にもつながります。

■ 実際の研究結果はどうなっているのか?

以下の医学論文でも、ホール挿入の生着率の高さと安定性が示されています。

📚 Unger W, et al. (2015).

“Comparison of slit and punch graft recipient sites in FUE.”

→ 「パンチ法で挿入されたグラフトのほうが、スリット法よりも密着性・安定性ともに高く、術後の浮きや脱落が少なかった」

📚 Beehner ML, et al. (2009).

“Importance of chilling and hydration in FUE follicular survival.”

→ 「適切に冷却・水分保持されたグラフトを、ホールへ速やかに挿入することで、生着率が20%以上向上した」

■ なぜ「ホール=古い方法」と誤解されるのか?

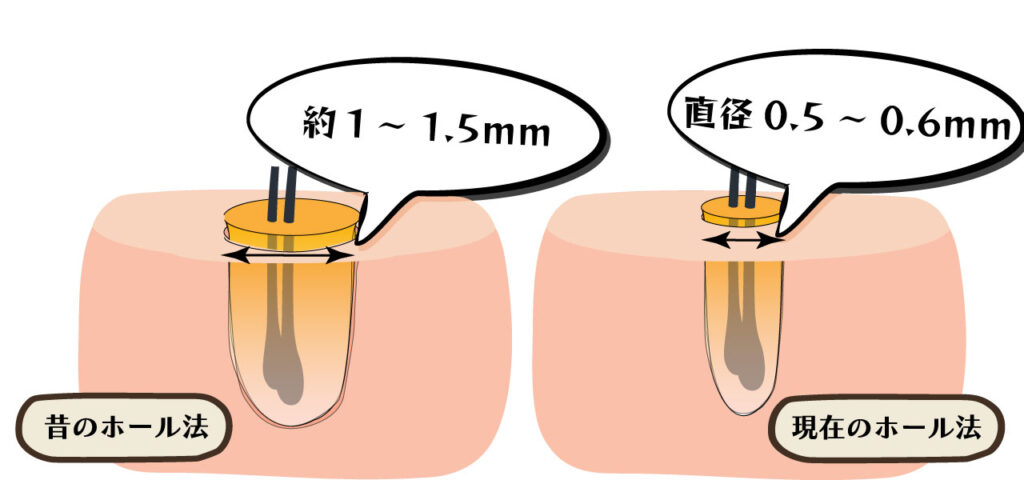

確かに、かつてのホール法(直径1.0mm以上)は傷口が大きく、仕上がりが不自然になりがちでした。そのため、「パンチ=古くて悪い」という印象が根付いてしまった側面があります。

しかし、現在のホール法(マイクロパンチ法)は直径0.6mm前後の微細な穴で、スリットよりもむしろ繊細な操作が可能です。

つまり、“現在のホール法”は、過去の弱点は克服されているのです。

■ 結論:最も自然で、生着率の高い方法とは?

スリット挿入にも技術的メリットはありますが、当院では次の理由からホール挿入を選択しています。

- 毛包がしっかりと安定し、ずれにくい

- 傷口が小さく、治りが早い

- 出血や感染のリスクが低い

- 仕上がりがより自然で密度を出しやすい

自然さと確実な生着の両立を目指すなら、進化したホール法こそが、これからの時代にふさわしい選択肢だと、私たちは考えています。

✍️ もしご相談されるなら…

インフルエンサーの動画やネット情報には、時に誤解を招く内容もあります。植毛は人生を左右する大きな選択だからこそ、正しい医学的根拠に基づいた判断が大切です。

コメント