グラフト数だけで“魅せる植毛”の落とし穴:株分けで広がるリスクとは?

植毛を検討している方の中には、ウェブ上の広告で「5000株の大量植毛」「植え放題」といった言葉に遭遇し、圧倒的な数字に魅力を感じる方も多いのではないでしょうか?

しかし、この「グラフト数の多さ」が必ずしも良い結果を生むわけではないという事実をご存知でしょうか。

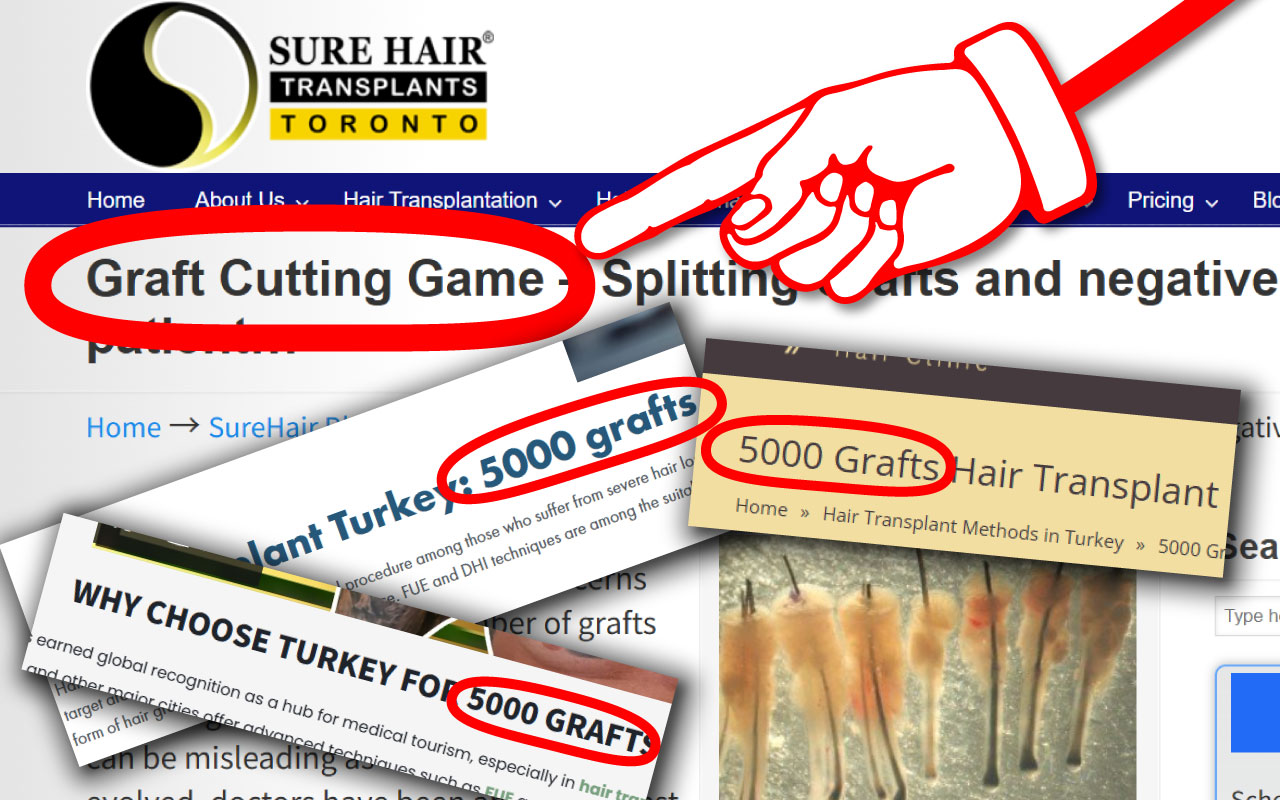

今回は、海外のクリニックが警鐘を鳴らしている「graft cutting game(グラフト切り分けゲーム)」、すなわち本来1つの株(グラフト)であったものを、無理に複数に分割して“グラフト数を水増し”する手法について解説します。

グラフト分割とは?なぜ行われる?

通常、グラフト(株)とは1つの毛包ユニットを意味し、1〜4本の毛髪が含まれることが一般的です。ところが一部のクリニックでは、たとえば3本の毛髪を含む1つのグラフトを、わざわざ1本ずつに分けて、3つの“グラフト”として扱うことがあります。

これにより、患者には「より多くの移植を行った」「お得な治療を受けた」と感じさせることができるのですが、実際には密度が下がり、生着率も悪くなるというリスクが指摘されています。

“This is often done to inflate the graft count while potentially compromising the natural integrity and survival of the hair grafts.”

— SureHairブログより

分割の背景にある“数字のマジック”

このような分割を行う目的は、しばしば商業的なものであることが多く、患者に対して「大量の移植を行った」「グラフト単価が安くなった」といった“お得感”を演出するために使われることがあります。たとえば、1000グラフト(平均2.5本毛)=約2500本だったはずの移植が、分割処理により1500グラフト(1.6本毛)=同じく約2500本というように、“グラフト数”が増えたように見えるのです。

この手法はマーケティング的には有効かもしれませんが、患者にとって本質的なメリットがあるとは限りません。

医学的なデメリットとリスク

毛包ユニット(Follicular Unit)は、本来、**毛根・結合組織・脂肪層・毛細血管網が一体化した「生きたミニ臓器」**です。これは単なる「毛の束」ではなく、皮膚内で独立して機能する複雑な構造体であり、移植後も再生するためにはこの統合構造の維持が極めて重要です。

ところが、この毛包ユニットを人工的に「1本毛グラフト」に分割してしまうと、構造的な完全性が失われ、毛包の生着率が大きく低下するという問題が起こります。

実際に、1997年にカナダの植毛外科医 Seager博士が行った臨床研究では、自然な毛包ユニットのまま移植したグラフトは高い生着率を維持した一方、シングルヘアに分割されたマイクログラフトでは生着率が明らかに低下する結果が示されています。

“Extremely high survival rates … were not achieved when micrografts were produced by splitting individual hairs away from a naturally occurring follicular clump.”

— Seager DJ, Dermatol Surg. 1997

さらに2021年には、韓国のKwackらによる実験研究が発表され、FUEグラフトに対して軽度な損傷を加えた場合でも、生着率が顕著に低下することが確認されました。研究では、健康なFUEグラフト(無傷群)は71.4%の生着率を示した一方で、側面をそぎ落とした「paring injury群」は51.4%、毛球に損傷を加えたグラフトではわずか44.3%、そして軸が折れたグラフトではたった12.9%という極めて低い生着率にとどまりました(Kwack MH et al., Dermatol Surg., 2021)。

“Fractured follicles showed the lowest survival rate.”

— Kwack MH et al., 2021

このように、見た目の「株数」を増やすために分割や無理な加工を施すことは、実際には生着率や密度、美観を大きく犠牲にする行為なのです。

株分けによるリスクについては以下の記事で詳しく記載しておりますので、

また、分割されたグラフトは1本毛ばかりになるため、ボリューム感は出ず見た目に不自然な薄さが残りやすく、患者さんから「植えたのにスカスカ感が残る」といった不満が生まれやすくなります。そして、株分けした1本毛は、組織的に弱く、たとえDHT(ジヒドロテストステロン)の影響を受けずとも、時間経過にて徐々に退縮していく傾向にあります。

特定の国でよくある手法なのか?

実際に、インドの医師による臨床報告(PMC掲載論文)や、トルコに関する一般的な情報からも、この傾向を裏付ける記述が見られます。背景として、トルコ人やインド人は1株あたりの毛髪本数が平均4〜5本と多く、アジア人のほぼ倍近いという民族差が挙げられます。

以下は、人種ごとの毛髪特性をまとめた比較データです。

人種ごとの毛髪特性(比較データ)

| 人種 | 毛包密度(/cm²) | 毛径(μm) | 1株あたりの毛数(平均) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| コーカソイド(欧米・中東・南アジア) | 約200 | 60〜80 | 2.3〜3.5 (トルコ・インドでは4〜5も多い) | 髪は中程度の太さで、株あたりの毛数が多い |

| 東アジア人(日本・韓国・中国) | 140〜170 | 80〜100 | 1.5〜2.0 | 髪は太いが、株あたりの毛数は少ない |

| アフリカ系 | 約150 | 70〜90 | 1.5〜2.0 | 髪は太く縮毛で、密度はやや低い |

出典:Loussouarn G. Int J Dermatol. 2007、Shin H. Ann Dermatol. 2015 ほか

このデータからも分かるように、トルコやインドの人々は1株を分割しても2〜3本毛が残りやすいため、株分けを行っても密度を維持できるのに対し、日本人を含む東アジア人は1株あたりの毛数が少なく、株分けをするとボリュームを失いやすいことが理解できます。

したがって、これらの国々で株分けが積極的に行われているのは、一概に「広告手法や利益目的のため」だけではなく、民族ごとの毛髪特性に基づいて臨床的に成り立つ手法である、という側面もあるのです。

一方で、日本人に同じ考え方をそのまま当てはめてしまうと、株分けによるメリットよりも、生着率低下やカバー力の喪失といったデメリットが大きくなりやすいため注意が必要です。

だからこそ、患者様ご自身もこうした人種差や科学的背景を理解したうえで、株分けや大量株移植をどう受け止めるかを判断することが大切です。単に「株数が多いから良い」という見方ではなく、自分の髪質に合った手法かどうかを見極めることが、後悔のない植毛選びにつながります。

医師としての視点

患者様にとって本当に大切なのは、グラフトの「数」ではなく、その「質」です。

たとえ多くのグラフトを移植しても、配置や方向が不自然であれば、仕上がりの満足度は大きく損なわれてしまいます。移植毛は単なる数字の集まりではなく、ひとつひとつがデザインと調和の上に成り立つ医療的成果なのです。

しかし近年、一部の施設では「グラフト数=成果」と誤解させるような手法として、本来ひとつのユニットである毛包を無理に分割し、見かけ上のグラフト数を増やすケースが見受けられます。こうした“数字合わせ”の施術に対しては、Modena Hair Institute や Leonard Hair Transplant Associates といった海外の実績あるクリニックも、公式ブログで明確に問題点を指摘しています。

もちろん、トルコやインドのように「株分けが毛髪特性に適合するケース」もあります。しかし、日本人のように1株あたりの毛数が少ない場合には、分割によるメリットは乏しく、むしろリスクが増えることを理解しなければなりません。

植毛は美容外科の一分野であると同時に、れっきとした医療行為です。ドナーという限りある資源を扱う以上、見た目の数字を飾ることではなく、「いかに自然に仕上げるか」「将来にわたり満足できるか」という本質的な視点こそが重要です。

医師としては、患者様にこそこの点をご理解いただきたいと願っています。数字の多さに惑わされず、ご自身の髪質に合った方法を選択することが、未来の満足度につながるのです。

まとめ

- グラフト数の多さだけで成果を判断するのは危険です。

- 人種差により毛根の特性が異なり、トルコやインドでは合理的でも、日本人には株分けが不利になることがあります。

- 無理なグラフト分割(graft splitting)は、生着率や密度に悪影響を与える可能性があります。

- 安価で大量移植をうたう宣伝に惑わされず、医師や専門家の意見をもとに、質の高い植毛を選ぶことが大切です。

コメント